Заказать звонок

Зарегистрируйтесь прямо сейчас

Закрытие перфорации, расположенной выше уровня кости (супракрестальной), при помощи МТА: клинический случай

Renato Menezes, DDS, MS, Ulisses Xavier da Silva Neto, DDS, MS, Everdan Carneiro, DDS, MS, Ariadne Letra, DDS, MS, Clóvis Monteiro Bramante, DDS, MS, PhD, and Norberti Bernadinelli, DDS, MS, PhD

JOE, 2005

JOE, 2005

Введение

Перфорации корня — это нежелательные осложнения эндодонтического лечения. Согласно данным современной литературы, MTA (минеральный триоксидный агрегат) считается идеальным материалом для закрытия перфораций. В данной статье представлен клинический случай, в котором ятрогенная супракрестальная перфорация была успешно устранена с помощью MTA.

Перфорации корня являются серьезными осложнениями эндодонтического лечения. Однако при наличии стратегически важного зуба проведение закрытия перфорации является вполне обоснованным. Неблагоприятный прогноз при корневых перфорациях, вероятно, связан с проникновением бактерий или отсутствием биосовместимости у применяемых материалов. Своевременное закрытие перфорации имеет решающее значение для успешного исхода лечения.

Основываясь на физических и биологических свойствах минерального триоксидного агрегата, можно предположить, что данный материал подходит для герметизации сообщения между пульпарной камерой и прилежащими тканями пародонта. Описанный в данной статье клинический случай подтверждает эту гипотезу.

Минеральный триоксидный агрегат (MTA) с момента своего появления в 1993 году рассматривается как идеальный материал для закрытия перфораций, ретроградной пломбировки, пульпотомии и апексификации. Различные исследования продемонстрировали его отличные герметизирующие свойства и биосовместимость [1–3]. Микроскопические исследования тканей пародонта после перфораций в области фуркации и их последующего закрытия с помощью MTA показали восстановление пародонта и образование нового цемента над материалом [2].

Клинический случай

32-летний мужчина был направлен в эндодонтическое отделение через 17 дней после визита к стоматологу для проведения эндодонтического лечения нижнего левого второго моляра. Пациент сообщил, что стоматолог не смог найти корневые каналы из-за кровотечения в полости канала и плохой видимости операционного поля. Он жаловался на приступообразную боль и постоянный отек в левой нижнечелюстной области.

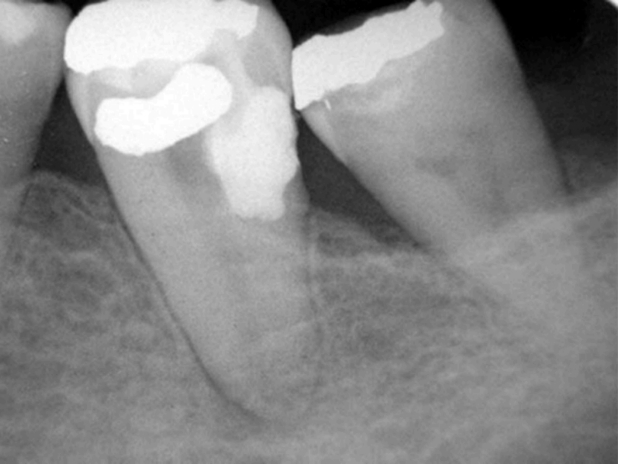

При клиническом осмотре было выявлено, что зуб смещен в мезиальном направлении, вероятно, вследствие потери первого моляра. Зуб реагировал незначительной болезненностью на перкуссию, при этом подвижность была в пределах нормы. На рентгенограмме было обнаружено внутриканальное рентгеноконтрастный материал в дистальной области корня, покрывающее супракрестальную корневую перфорацию (рис. 1). Также была выявлена апикальная радиолюцентность, что свидетельствовало о некрозе пульпы.

После проведения местной анестезии и установки коффердама был удален временный пломбировочный материал, и выполнено повторное эндодонтическое лечение. На этом этапе с помощью эндодонтического файла (Flexofile, Maillefer, США) был обнаружен только один широкий корневой канал, расположенный в центре корня.

Диагноз: неудачная попытка закрытия супракрестальной корневой перфорации. С пациентом были обсуждены возможные варианты лечения. Пациент выразил желание сохранить зуб, и было предложено лечение с использованием ProRoot MTA (Dentsply) для закрытия перфорации.

Затем в канал была помещена ватная турунда, пропитанная стерильным физиологическим раствором, а перфорация закрыта пастой MTA, смешанной со стерильным физраствором в соотношении 3:1.

Перфорация, ранее запечатанная белым цементом (вероятно, оксид-эвгенольным цементом), была очищена с помощью боров и кюрет, что позволило визуализировать большую боковую супракрестальную перфорацию в дистальной области корня, а также наблюдалось интенсивное кровотечение. Кровотечение было остановлено обильным промыванием 1% раствором гипохлорита натрия.

Затем канал был запломбирован гуттаперчевыми штифтами и силером Sealer 26 (Dentsply, Петрополис, Бразилия) методом латеральной конденсации с использованием McSpadden (Dentsply-Maillefer, США).

Через два дня также при помощи местной анестезии и установки коффердама, была определена длина корня с помощью апекслокатора Root ZX (J. Morita Corp., США). Канал был очищен и расширен при помощи файлов Profile .04 (Dentsply-Maillefer, США) по методике step-back с постоянным промыванием 5,25% раствором гипохлорита натрия.

Контрольный осмотр через месяц показал, что пациент не испытывал никаких симптомов — отек и болезненность при перкуссии полностью исчезли. Через 6 месяцев зуб по-прежнему оставался асимптоматичным, пародонтальные карманы не наблюдались, подвижность зуба была в пределах нормы. Через 15 месяцев на рентгенограммах было видно адекватное закрытие супракрестальной перфорации и восстановление периапикальной области (рис. 2 и 3); зуб оставался без симптомов, а мягкие ткани имели нормальный вид. И врач, и пациент сочли результат удовлетворительным.

Рисунок 1. Периапикальная рентгенограмма, указывающая на супракрестальную перфорацию.

Рисунок 2. Периапикальная рентгенограмма — наблюдение через 15 месяцев.

Обсуждение

Перфорации корня негативно влияют на прогноз сохранения зуба. Немедленное закрытие перфорации способствует ускорению процессов восстановления. Сохранение перфорированного зуба, прошедшего эндодонтическое лечение, напрямую зависит от предотвращения бактериального инфицирования в области перфорации [4]. Время между возникновением перфорации и ее закрытием — один из важнейших факторов успеха [4, 5]. Несоответствие используемых материалов также может способствовать неблагоприятному исходу лечения.

В данном случае пациент был направлен к нам через 17 дней после первичного визита к стоматологу. У него была обширная супракрестальная перфорация на дистальной поверхности второго нижнего левого моляра, вероятно, в результате неправильного формирования эндодонтического доступа. Выбор немедленного закрытия перфорации обеспечил возможность проведения последующего эндодонтического лечения без кровотечения и микробной контаминации, которые могли бы отрицательно повлиять на результат терапии. Контроль кровотечения был достигнут с помощью обильного многократного промывания 1% раствором гипохлорита натрия, после чего выполнена герметизация с использованием MTA. Во избежание возможной обструкции канала материалом в его устье была помещена увлажненная ватная турунда.

Рисунок 3. Периапикальная рентгенограмма (негативное изображение) — наблюдение через 15 месяцев.

Несмотря на точный диагноз и незамедлительное планирование лечения, подходящий материал также является ключевым элементом для успешного закрытия перфораций [5–8]. Идеальный материал для ретроградного пломбирования или закрытия перфорации должен:

Main и соавт. [11] пришли к выводу, что MTA обеспечивает эффективную герметизацию корневых перфораций и может считаться перспективным материалом, улучшающим прогноз зубов с перфорациями, которые в противном случае могли бы быть удалены. В их исследовании из 16 клинических случаев у всех пациентов была отмечена нормальная структура тканей вблизи места закрытия перфорации при последующем наблюдении. У зубов с ранее существовавшими очагами наблюдалось восстановление тканей, а у зубов без предоперационных поражений сохранялось отсутствие признаков патологии при контрольных осмотрах.

- хорошо прилегать к стенкам корневого канала при сохранении надежной герметичности,

- быть удобным в применении,

- обладать биосовместимостью или биоактивностью,

- быть размерно стабильным, нерастворимым в тканевых жидкостях, нерассасывающимся и рентгеноконтрастным [5, 9, 10].

В данном исследовании рассматривается супракрестальная перфорация — область, которая трудна для восстановления и особенно подвержена сильной микробной контаминации из-за близости к десневой борозде. Применение MTA в этом случае было обусловлено его вышеописанными свойствами.

Данный случай можно считать успешным как в клиническом, так и в рентгенологическом аспекте, поскольку уже через 6 месяцев после лечения на месте перфорации было видно заживление, а пациент не предъявлял жалоб на наличие свищей, отёков или болей. Через 15 месяцев зуб по-прежнему оставался асимптоматичным, рентгенологически зуб был в норме, и пациент был доволен возможностью сохранить зуб.

Тем не менее, природа клеток, участвующих в образовании тканей, и механизм формирования твердых тканей, активируемый MTA, требуют дальнейшего изучения [12]. Также необходимо проводить исследования на других случаях супракрестальных перфораций, чтобы выяснить, образуется ли прикрепление регенерированных тканей к материалу, а также какой характер имеет это прикрепление.

Согласно данным Economides и соавт. [12], MTA является биосовместимым материалом, стимулирующим восстановление периапикальных тканей. Также было показано, что при применении MTA в области корневых перфораций у собак не наблюдалось воспаления, а в большинстве образцов происходило отложение цемента на поверхности материала [13], и выявлялась способность MTA индуцировать формирование твердых тканей [14].

Современные технологии, включая использование микроскопов, новых инструментов и материалов (таких как MTA), обеспечили более контролируемые и предсказуемые результаты лечения — как хирургического, так и нехирургического [9]. Однако качественная первичная рентгенологическая диагностика, тщательный анализ анатомии и положения зуба должны быть первоочередными факторами, которые необходимо учитывать перед началом эндодонтического лечения, чтобы избежать ятрогенных осложнений.