Заказать звонок

Зарегистрируйтесь прямо сейчас

Анатомическая конфигурация канала MB2 по данным КЛКТ

Luciana Magrin Blank-Gonçalves, DDS, MSc, Emmanuel Joao Nogueira Leal da Silva, DDS, MSc, PhD, Monikelly do Carmo Chagas Nascimento, DDS, MSc, PhD, Ana Grasiela Limoeiro, DDS, MSc, PhD, and Luiz Roberto Coutinho Manhaes Jr, DDS, MSc, PhD

J Endod, 2025

J Endod, 2025

Резюме

Введение: Целью данного исследования было изучение анатомического строения мезиобуккального (MB) корня первого верхнего моляра и оценка распространенности второго мезиобуккального канала (MB2).

Введение: Целью данного исследования было изучение анатомического строения мезиобуккального (MB) корня первого верхнего моляра и оценка распространенности второго мезиобуккального канала (MB2).

Методы: Было проанализировано 307 изображений верхних моляров, полученных с помощью высокоразрешающей коническо-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Изображения классифицировали на основе анатомической конфигурации и наличия канала MB2. Опытный исследователь изучал изображения путем динамической навигации по всему томографическому объему, выполняя необходимые корректировки положения MB-корня в аксиальной, сагиттальной и корональной плоскостях вдоль траектории канала. Анатомические конфигурации классифицировались по классификации Vertucci.

Ключевые слова:

Анатомия; коническо-лучевая компьютерная томография; эндодонтия; первый верхний моляр

Анатомия; коническо-лучевая компьютерная томография; эндодонтия; первый верхний моляр

Результаты: В целом распространенность канала MB2 в выборке составила 90%. Наиболее часто встречающаяся анатомическая конфигурация MB-корня — тип IV (35%), за ним следовал тип VI (25%). MB-корни с одним апикальным отверстием наблюдались в 24% образцов, в то время как два апикальных отверстия встречались в 77%. Статистически значимых различий по половому признаку в распространенности и анатомических классификациях не выявлено (P > 0,05).

Выводы: Канал MB2 встречается с высокой частотой, наиболее распространенная анатомическая конфигурация — тип IV по Vertucci, за ним следует тип VI.

Введение

Сохранение микроорганизмов в необработанных или некачественно запломбированных корневых каналах является одной из основных причин неудач эндодонтического лечения, особенно у верхних моляров, где анатомическая сложность увеличивает вероятность наличия необнаруженных и необработанных каналов. Точное определение морфологии корневой системы имеет решающее значение для успешного эндодонтического лечения, однако это остается серьезной задачей из-за анатомического разнообразия, особенно в мезиобуккальном (MB) корне этих зубов. Исследования показывают, что верхние моляры демонстрируют наибольшие показатели неудач лечения, часто требуя повторного вмешательства. Распространенность нераспознанных каналов в этой группе варьируется от 46,5% до 91,5% — это наивысший показатель среди всех типов зубов.

Дополнительную сложность представляет наличие второго мезиобуккального канала (MB2), который часто остается незамеченным или ошибочно идентифицированным, что приводит к недостаточному лечению. Успешное обнаружение канала MB2 требует как высокой клинической подготовки, так и точной визуализации, поскольку его анатомические вариации представляют значительные трудности для идентификации. Хотя коническо-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) является ценным инструментом для визуализации внутренней анатомии зубов, ее способность детализировать строение канала MB2 сильно зависит от разрешения и параметров получения изображений. Ранее проведенные исследования, использовавшие широкий объем сканирования (FOV) и специфические настройки томографии, не смогли отразить все возможные конфигурации канала MB2, что подчеркивает существующий пробел в понимании этой сложной анатомии.

С целью устранения этого пробела настоящее исследование направлено на расширение анатомических знаний о канале MB2 и предоставление данных, способствующих повышению точности диагностики и улучшению исходов лечения в сложных эндодонтических случаях. В частности, исследование анализирует анатомические конфигурации MB-корня первого верхнего моляра и распространенность канала MB2.

Значимость

Данное исследование подчеркивает важность высокоразрешающей визуализации и глубоких анатомических знаний для успешного эндодонтического лечения, особенно акцентируя внимание на значении канала MB2 при решении эндодонтических задач, связанных с первыми верхними молярами.

Материалы и методы

Выбор образцов

Это ретроспективное исследование получило одобрение местного этического комитета (CAAE: 80651223.5.0000.5374). Изображения КЛКТ были получены из базы данных частной радиологической клиники, собранной в период с июля 2021 года по апрель 2024 года. Эти изображения были получены у пациентов, проходивших стоматологическое обследование по причинам, не связанным с данным исследованием, что в сумме составило 3802 томографических записи.

Это ретроспективное исследование получило одобрение местного этического комитета (CAAE: 80651223.5.0000.5374). Изображения КЛКТ были получены из базы данных частной радиологической клиники, собранной в период с июля 2021 года по апрель 2024 года. Эти изображения были получены у пациентов, проходивших стоматологическое обследование по причинам, не связанным с данным исследованием, что в сумме составило 3802 томографических записи.

Критерии включения и исключения

В исследование включались только КЛКТ-сканы постоянных первых верхних моляров с тремя корнями (зубы 16 или 26) у мужчин и женщин старше 18 лет, без предшествующего эндодонтического лечения. Выбранные сканы должны были иметь поле обзора (FOV) диаметром 5 см. В результате отобрано 307 КЛКТ-изображений (n = 307).

В исследование включались только КЛКТ-сканы постоянных первых верхних моляров с тремя корнями (зубы 16 или 26) у мужчин и женщин старше 18 лет, без предшествующего эндодонтического лечения. Выбранные сканы должны были иметь поле обзора (FOV) диаметром 5 см. В результате отобрано 307 КЛКТ-изображений (n = 307).

Расчет объема выборки

Размер выборки был определен с использованием случайной выборки из 50 томографий для оценки распространенности канала MB2. При уровне значимости 5% и предельной ошибке 3% было рассчитано, что для достоверной оценки распространенности канала MB2 необходимо 241 томография. В начальной выборке из 50 КТ-сканов распространенность канала MB2 составила 94%.

Размер выборки был определен с использованием случайной выборки из 50 томографий для оценки распространенности канала MB2. При уровне значимости 5% и предельной ошибке 3% было рассчитано, что для достоверной оценки распространенности канала MB2 необходимо 241 томография. В начальной выборке из 50 КТ-сканов распространенность канала MB2 составила 94%.

Из исследования исключались изображения верхних моляров со сросшимися корнями, незавершенным формированием верхушек корней, внутренней или внешней резорбцией, а также с переломами корней.

Рисунок 1 — Классификация Vertucci

Получение изображений

Все проанализированные КЛКТ-изображения были получены с использованием одного и того же высокоразрешающего томографа с неизменными параметрами сканирования — OP3D Pro (Instrumentarium, Kavo, Туусула, Финляндия). Настройки аппарата: 89 кВ, 12 мА, 588 базовых изображений, поле обзора (FOV) 5×5 см, размер вокселя — 0,085 мм.

Оценка изображений

Анализ всех изображений проводил один опытный специалист путем визуальной оценки в аксиальной, сагиттальной и корональной плоскостях с использованием программного обеспечения OnDemand3D (Cybermed, Тэджон, Корея). Анализ включал динамическую навигацию по всему томографическому объему с необходимыми корректировками положения MB-корня во всех трех плоскостях вдоль всей траектории канала — от устья канала в пульпарной камере до апикального отверстия. Для повышения визуализации изображения были откорректированы по контрасту и яркости.

Морфология и конфигурация корневой системы MB-корня классифицировались согласно классификации Vertucci. Дополнительно был выделен девятый, неклассифицированный тип, предназначенный для зубов с анатомическими вариациями, не описанными в классификации Vertucci (см. рис. 1 и таблицу 1).

Таблица 1 — Классификация (Vertucci, 2005)

Статистический анализ

Были рассчитаны частоты и процентные соотношения каждой конфигурации. Для оценки связи между типом классификации и полом, а также между классификацией и типом зуба применялся критерий хи-квадрат. Внутринаблюдательная согласованность оценивалась с использованием коэффициента каппа, уровень значимости установлен на 5%.

Результаты

Были проанализированы 307 КЛКТ-исследований, включающих пациентов обоих полов (60% — женщины), и охватывающих зубы №16 (43%) и №26 (57%).

На рисунке 2 представлены классификации, выявленные в исследуемых сканах. Наиболее распространенной конфигурацией оказался тип IV (35%), за которым следовал тип VI (25%). Типы III и VII встречались значительно реже (по 1%).

Рисунок 2 — Распределение анатомических классификаций.

Общая распространенность канала MB2 в выборке составила 90%.

Типы IV и VIII чаще наблюдались в зубе 26, но статистически значимая связь между классификацией и типом зуба не установлена (P = 0,156). Также не было выявлено статистически значимой связи между распространенностью MB2 и типом зуба (P = 0,483; зуб 16 — 41%, зуб 26 — 59%).

Рисунок 3 демонстрирует распределение классификаций по половому признаку — более высокая частота типов I, V и VI была выявлена у женщин. Однако статистически значимой связи между типом классификации и полом не обнаружено (P = 0,144). Аналогично, не было установлено значимой связи между наличием MB2 и полом (P = 0,053; мужчины — 42%, женщины — 58%).

Рисунок 3 — Распределение анатомических классификаций по полу.

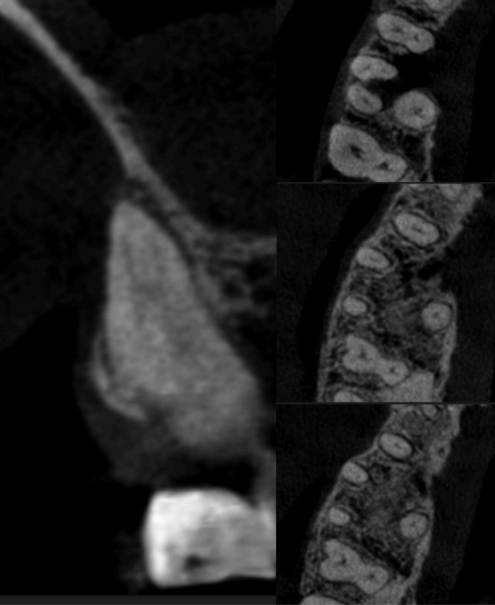

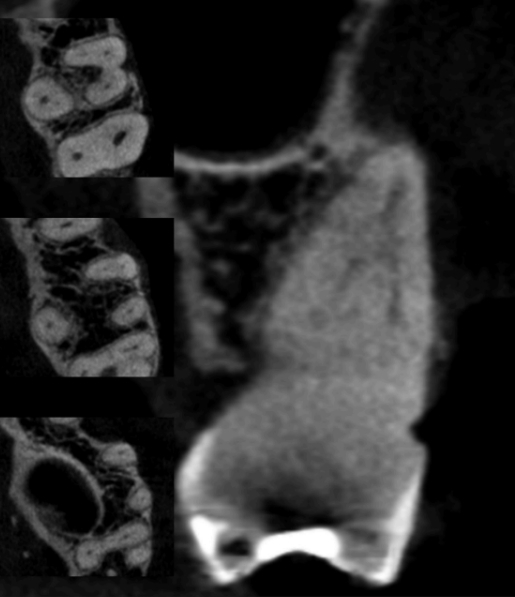

Рисунок 4 — Тип IV (34,9%)

Рисунки 4–6 представляют корональные и аксиальные срезы КЛКТ для трех наиболее часто встречающихся типов анатомических конфигураций.

Внутренняя согласованность

Для оценки внутринаблюдательной согласованности 107 КЛКТ-изображений были повторно проанализированы через 30 дней после первичной классификации. Общая степень совпадения составила 99,1%, коэффициент каппа — 0,988, что свидетельствует об отличной внутринаблюдательной надежности.

Для оценки внутринаблюдательной согласованности 107 КЛКТ-изображений были повторно проанализированы через 30 дней после первичной классификации. Общая степень совпадения составила 99,1%, коэффициент каппа — 0,988, что свидетельствует об отличной внутринаблюдательной надежности.

Обсуждение

Целью настоящего исследования было описание анатомических конфигураций мезиобуккального корня (MB) первых верхних моляров в бразильской популяции с использованием КЛКТ высокого разрешения и малого поля обзора (FOV).

Ключевым фактором повышения точности диагностики стало сочетание малого размера вокселя и уменьшенного поля обзора. Используемый в работе FOV 5×5 см позволил сосредоточиться на области интереса и получить четкое анатомическое изображение. Напротив, исследования с более широким FOV могли "размывать" детализацию в результате распределения разрешения на большую область.

Полученные данные показали высокую распространенность канала MB2 — 90%, что соответствует результатам предыдущих исследований. Примечательно, что эта частота превышает значения, указанные в других работах, что может свидетельствовать о том, что усовершенствованные параметры сканирования, примененные в данном исследовании, способствовали более точному выявлению канала.

Размер вокселя — 0,085 мм, один из самых маленьких, задокументированных в литературе по КЛКТ, значительно повысил способность распознавать сложные структуры, такие как MB2. Это улучшение визуализации позволило точнее идентифицировать MB2 и его анатомические варианты по сравнению с исследованиями, использовавшими большие FOV или воксели.

Однако сравнение данных между разными исследованиями, посвященными анатомии первого верхнего моляра на основе КЛКТ, затруднено из-за этнических различий исследуемых популяций и различий в параметрах томографии, способных повлиять на результат. Поэтому КЛКТ с уменьшенным FOV, высоким разрешением и специально подобранным размером вокселя рекомендуется для достижения высокого качества изображения и более точного анализа морфологии корневых каналов.

Метод КЛКТ особенно ценен как неразрушающий in vivo-инструмент, что делает его незаменимым для планирования эндодонтического лечения и доступным для клинической практики. Хотя микрокомпьютерная томография (micro-CT) обладает еще более высоким разрешением, она, как правило, применяется только в лабораторных условиях. В отличие от этого, КЛКТ представляет собой практичную и точную альтернативу, подходящую для клинического использования.

Рисунок 5 — Тип VI (24,8%)

Классификация Vertucci и анатомические вариации

В данном исследовании использовалась классификация Vertucci, поскольку она широко признана в эндодонтии как основа для описания анатомии и морфологии корневых каналов. Эта система представляет собой четкий и стандартизированный подход, охватывающий анатомические вариации, зафиксированные в обширных предыдущих исследованиях. Она также имеет важное значение для клинического планирования, поскольку каждый тип анатомии создает специфические сложности при прохождении и обтурации каналов во время лечения.

Применение этой классификации, особенно в сочетании с КЛКТ высокого разрешения, облегчает прямое сравнение с результатами других исследований и способствует углублению понимания анатомии корневых каналов, поддерживая доказательную клиническую практику.

В данном исследовании наиболее распространенной конфигурацией оказался тип IV по Vertucci (35%), за которым следовал тип VI (25%). Эти данные согласуются с предыдущими исследованиями, отмечающими высокую частоту этих конфигураций в мезиобуккальных корнях верхних моляров.

- Тип IV, характеризующийся двумя независимыми каналами, заканчивающимися отдельными апикальными отверстиями, создает существенные клинические сложности, поскольку оба канала необходимо тщательно обработать и обтурировать.

- Тип VI, при котором два канала сходятся в средней трети и снова разделяются в апикальной, сопряжен с трудностями, связанными с перешейком в зоне слияния, где эффективная очистка и дезинфекция критически зависят от методов ирригации.

Таким образом, для выявления полного спектра сложных анатомических вариаций необходимы высокоточные методы, такие как КЛКТ с высоким разрешением.

Более высокая распространенность типов I и II, зафиксированная в ряде предыдущих работ, может быть обусловлена использованием более широких FOV и больших вокселей, что снижает чувствительность к мелким анатомическим ответвлениям. Также на это могут влиять этнические различия в анатомии и ограниченные объемы выборки, способствующие преимущественному выявлению более простых конфигураций.

Канал MB2 может иметь собственное апикальное отверстие либо сливаться с MB1. В настоящем исследовании высокая частота отдельных апикальных отверстий (77%) подтверждает данные Carrion и соавт. и подчеркивает важность полноценного лечения канала MB2. Пренебрежение этим каналом, особенно при наличии независимого отверстия, значительно повышает риск хронического апикального периодонтита — до 5,5 раз.

Помимо классических вариантов, описанных в литературе, настоящее исследование выявило сложные анатомические вариации MB-корня, в том числе:

- Два независимых канала, разделяющихся в апикальной трети и выходящих через отдельные отверстия;

- Два канала, соединенные перешейком, которые расходятся в средней трети и вновь объединяются в одно отверстие;

- Уплощенный канал, разделяющийся и образующий три ветви с двумя апикальными выходами;

- Каналы, многократно соединяющиеся и разветвляющиеся вдоль всей длины.

Также в 3,6% случаев был обнаружен третий канал в MB-корне (MB3) — тип VIII, что подтверждает ранее опубликованные данные.

Эти результаты подчеркивают необходимость тщательной диагностики и лечения для достижения успешных исходов эндодонтической терапии.

Эти варианты крайне редки и, как правило, описываются только в исследованиях с использованием микро-КТ, что говорит об ограниченности классификации Vertucci в охвате всех возможных анатомических сложностей.

Рисунок 6 — Тип II (12,7%)

Результаты исследования не выявили статистически значимой разницы в частоте встречаемости канала MB2 между мужчинами и женщинами — распределение оказалось относительно равномерным. Эти данные согласуются с результатами предыдущих работ, в которых также не обнаружено связи между полом и распространенностью MB2. Вместе с тем, некоторые исследования сообщают о небольшой преобладающей частоте у мужчин, тогда как другие — о более высокой частоте у женщин.

Такая разнородность данных может быть связана с различиями в методологиях, отборе образцов и параметрах томографических исследований. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований с большими выборками и стандартизированными методами, чтобы уточнить влияние биологических и анатомических факторов, связанных с полом, на морфологию корневых каналов.

Клиническая значимость настоящего исследования заключается в улучшении диагностики и лечения верхних моляров в эндодонтии, особенно в части выявления и обработки канала MB2. Высокая распространенность MB2 и значительное количество случаев с независимыми апикальными отверстиями подчеркивают критическую важность точного поиска и полноценного лечения этого канала для предотвращения неудач терапии и развития хронического апикального периодонтита.

Среди ограничений исследования следует отметить зависимость от КЛКТ-визуализации, точность которой может сильно варьироваться в зависимости от параметров исследования. Хотя КЛКТ является практичным инструментом для клинического применения, его разрешающая способность всё же уступает микро-КТ, что может ограничить выявление мельчайших деталей анатомии.

Кроме того, применение КЛКТ высокого разрешения существенно улучшает выявление сложных анатомических вариаций, таких как канал MB3, который хотя и редок, был обнаружен в 3,6% случаев. Эти данные подчеркивают необходимость использования современных методов визуализации и глубокого понимания анатомических особенностей, что в целом способствует повышению предсказуемости и эффективности эндодонтического лечения.

Кроме того, вариативность анатомии среди разных популяций и различия в методологии между исследованиями затрудняют прямое сравнение данных. Высокая выявляемость MB2 в данной работе может быть частично обусловлена использованием оптимизированных томографических параметров, однако отсутствие полной стандартизации между исследованиями остается проблемой.

Таким образом, стоматологам и эндодонтистам крайне важно проходить специализированное обучение по работе с КЛКТ, включая динамическую навигацию по томографическому объему, чтобы обеспечить точное выявление дополнительных каналов.

Будущие исследования должны:

Следует также учитывать, что интерпретация КЛКТ в значительной степени зависит от опыта оператора, что является важным ограничением в клинической практике. Точность диагностики может снижаться при недостаточном уровне подготовки специалиста, особенно при распознавании сложных каналов, таких как MB2 и MB3. Отсутствие знаний об анатомии корней и недостаточное владение навигацией в аксиальной, сагиттальной и корональной проекциях повышают риск диагностических ошибок и пропущенных каналов.

- Сравнивать данные КЛКТ и микро-КТ для валидации диагностической точности;

- Исследовать анатомические вариации в различных популяциях;

- Оценивать клиническое значение полноценного лечения MB2 и MB3 в профилактике апикального периодонтита;

- Изучать внедрение ИИ для автоматического распознавания каналов;

- Проводить экспериментальные исследования в реальных клинических условиях для повышения применимости результатов на практике и улучшения итоговой успешности эндодонтического лечения.

Выводы

Таким образом, результаты подтверждают, что:

- Канал MB2 является высокораспространённым,

- Наиболее частая анатомическая конфигурация — тип IV по Vertucci,

- За ним следует тип VI,

- Высокоточное КЛКТ-сканирование значительно повышает возможности диагностики сложной анатомии и способствует более успешному эндодонтическому лечению.