Заказать звонок

Зарегистрируйтесь прямо сейчас

Влияние внутриканального материала и металлических артефактов на выявление МВ2 канала при исследованиях с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии

Lucas de Paula Lopes Rosado, DDS, MS, Fernanda Bulh~oes Fagundes, DDS, Deborah Queiroz Freitas, DDS, MS, PhD, Matheus Lima Oliveira, DDS, MS, PhD, and Frederico Sampaio Neves, DDS, MS, PhD

J Endod, 2020

J Endod, 2020

Резюме

Введение: Целью данного исследования было оценить влияние различных внутриканальных материалов и металлических артефактов при конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) на выявление второго мезиобуккального канала (MB2) в первых молярах верхней челюсти.

Введение: Целью данного исследования было оценить влияние различных внутриканальных материалов и металлических артефактов при конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) на выявление второго мезиобуккального канала (MB2) в первых молярах верхней челюсти.

Методы: Были отобраны сорок первых верхнечелюстных моляров; у половины из них наличие канала MB2 в мезиобуккальном корне было подтверждено с помощью микро-КТ. Все зубы были обработаны (кроме канала MB2) и запломбированы гуттаперчей, пассивно введенной до рабочей длины. Каждый зуб индивидуально устанавливался, после чего выполнялось сканирование КЛКТ с использованием аппарата OP300 (Instrumentarium Dental, Туусула, Финляндия) с активацией и без активации. В качестве внутриканального материала в небном корне использовались: гуттаперча, серебряно-палладиевый сплав, никель-хромовый и кобальто-хромовый сплавы. Пять исследователей оценивали изображения на наличие канала MB2 по 5-балльной шкале. Для оценки воспроизводимости внутри- и межэкспертных заключений использовался взвешенный коэффициент каппа. Диагностические значения (чувствительность, специфичность и площадь под кривой характеристик приемника) рассчитывались для различных групп и сравнивались с использованием двустороннего дисперсионного анализа и пост-хок теста Тьюки.

Ключевые слова:

Конусно-лучевая компьютерная томография; пульпарная камера; диагностика; эндодонтия; пломбирование корневых каналов.

Конусно-лучевая компьютерная томография; пульпарная камера; диагностика; эндодонтия; пломбирование корневых каналов.

Анатомия системы корневых каналов широко обсуждается и по-прежнему остается спорной темой в литературе. Морфология системы корневых каналов становится еще более сложной в случае первых моляров верхней челюсти, поскольку наличие второго мезиобуккального канала (MB2) в мезиобуккальном корне встречается чаще, чем наличие только одного мезиобуккального канала. Это представляет собой определенную сложность в клинической практике из-за анатомической сложности корневых каналов и часто встречающихся анатомических вариаций.

Результаты: Были изучены диапазоны согласованности между наблюдателями при различных условиях. Диагностические значения не отличались статистически значимо (P > 0.05) независимо от типа внутриканального материала.

Заключение: Наличие различных внутриканальных материалов не влияют на выявление канала MB2 при КЛКТ.

Успех эндодонтического лечения напрямую связан с качественной визуальной диагностикой, позволяющей определить форму корневого канала. Неудачи в эндодонтии часто связаны с неполным удалением пульпарной ткани, анатомическими вариациями или наличием клинически невыявленных или добавочных каналов. Одной из наиболее часто описываемых технических ошибок при эндодонтическом лечении зубов является неудача в пломбировании всех корневых каналов.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) зарекомендовала себя как превосходный дополнительный диагностический метод, обеспечивающий объемное изображение зубов и окружающих тканей, высокую чувствительность к периапикальным поражениям и точные измерения. Эти характеристики особенно важны при диагностике мелких анатомических структур, таких как канал MB2. Кроме того, КЛКТ позволяет осуществлять послойную визуализацию анатомических структур в различных проекциях, что делает ее важным инструментом для эндодонтической диагностики, планирования, лечения и последующего наблюдения.

Инструмент уменьшения металлических артефактов (MAR) — это алгоритм постобработки КЛКТ-изображений, направленный на минимизацию артефактов, возникающих в результате «отверждения рентгеновского пучка» при взаимодействии с высокоплотными материалами. Этот инструмент способствует видимому улучшению качества изображения за счет повышения контрастности по отношению к шуму и снижения вариабельности серых оттенков. Эффективность инструмента MAR была проверена в ряде исследований, где было выявлено объективное улучшение качества изображения.

Согласно основным международным рекомендациям, каждый клинический случай должен оцениваться индивидуально, и КЛКТ следует назначать только в том случае, если информация, полученная с помощью внутриротовой рентгенографии, недостаточна для планирования эндодонтического лечения. Помимо относительно высокой дозы облучения по сравнению с обычными методами, КЛКТ подвержена возникновению артефактов от «отверждения пучка», возникающих при прохождении рентгеновских лучей через материалы с высокой плотностью, что может затруднить постановку диагноза.

Однако при различных диагностических задачах были получены противоречивые результаты — например, отрицательное влияние MAR на выявление вертикальных трещин корня и его незначительное влияние на обнаружение эндодонтических осложнений.

В одном техническом исследовании было установлено, что выраженность артефактов может варьироваться в зависимости от направления, причем в некоторых направлениях они выражены сильнее. Также было показано, что артефакты могут распространяться за пределы их источника. Кроме того, различные внутриканальные материалы с разными атомными номерами создают различное количество артефактов. Следовательно, можно ожидать, что внутриканальные штифты с более высоким атомным номером, а значит, с большим влиянием на образование артефактов, затрудняют идентификацию канала MB2.

Поскольку различные внутриканальные материалы создают артефакты с разным характером, а инструмент MAR может способствовать улучшению качества изображения, цель нашего исследования заключалась в том, чтобы оценить влияние внутриканального материала и функции уменьшения металлических артефактов КЛКТ на обнаружение канала MB2 в первых молярах верхней челюсти.

Ранее выявление корневых каналов на КЛКТ-изображениях уже оценивалось в разных типах зубов, включая первые моляры верхней челюсти. Однако в некоторых исследованиях в качестве внутриканального материала использовалась только гуттаперча. Насколько известно авторам, до настоящего времени не проводилось исследований, оценивающих влияние инструмента MAR на выявление корневых каналов.

Значение

Выявление незапломбированных корневых каналов с помощью КЛКТ после эндодонтического лечения может представлять собой диагностическую проблему. Настоящее исследование показывает, что пломбировочный материал в соседнем канале, а также применение инструмента MAR не влияют на обнаружение канала MB2.

Выявление незапломбированных корневых каналов с помощью КЛКТ после эндодонтического лечения может представлять собой диагностическую проблему. Настоящее исследование показывает, что пломбировочный материал в соседнем канале, а также применение инструмента MAR не влияют на обнаружение канала MB2.

Материалы и методы

Этические аспекты и отбор образцов

Настоящее исследование было проведено после одобрения местным этическим комитетом (CAAE 94791018.8.0000.5418). В выборку вошли 40 первых моляров верхней челюсти, удаленных по клиническим показаниям, не связанным с настоящим исследованием. Каждый зуб был подвергнут дезинфекции в 70% растворе спирта, очистке от зубного камня и обработке корней для удаления мягких тканей и отложений. Критерии исключения основывались на рентгенографических данных и включали зубы с ранее проведенным эндодонтическим лечением, резорбцией корней, добавочными корнями или корневыми каналами, облитерацией каналов и кальцификацией пульпы.

Настоящее исследование было проведено после одобрения местным этическим комитетом (CAAE 94791018.8.0000.5418). В выборку вошли 40 первых моляров верхней челюсти, удаленных по клиническим показаниям, не связанным с настоящим исследованием. Каждый зуб был подвергнут дезинфекции в 70% растворе спирта, очистке от зубного камня и обработке корней для удаления мягких тканей и отложений. Критерии исключения основывались на рентгенографических данных и включали зубы с ранее проведенным эндодонтическим лечением, резорбцией корней, добавочными корнями или корневыми каналами, облитерацией каналов и кальцификацией пульпы.

Подтверждение наличия канала MB2

Половина выборки (n = 20) имела канал MB2 (тестовая группа), наличие которого было подтверждено методом микро-компьютерной томографии (эталонный стандарт) с использованием аппарата Skyscan 1174 (Bruker, Контин, Бельгия), при следующих параметрах: напряжение 50 кВ, ток 800 мА, размер вокселя 31.03 мкм, алюминиевый фильтр толщиной 0.5 мм, шаг вращения 0.5°, усреднение одного кадра, дуга вращения 180°.

Половина выборки (n = 20) имела канал MB2 (тестовая группа), наличие которого было подтверждено методом микро-компьютерной томографии (эталонный стандарт) с использованием аппарата Skyscan 1174 (Bruker, Контин, Бельгия), при следующих параметрах: напряжение 50 кВ, ток 800 мА, размер вокселя 31.03 мкм, алюминиевый фильтр толщиной 0.5 мм, шаг вращения 0.5°, усреднение одного кадра, дуга вращения 180°.

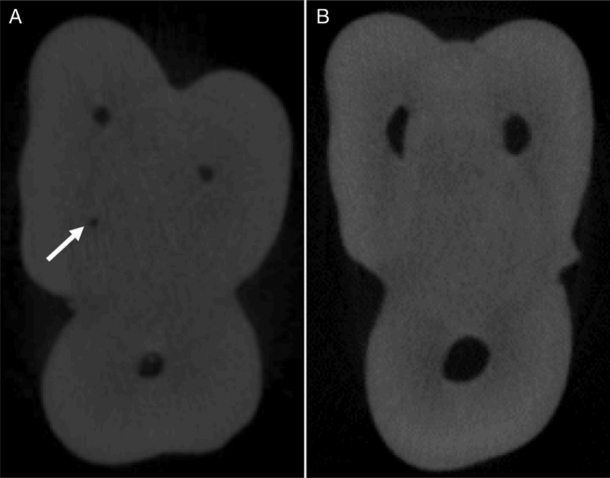

РИСУНОК 1 – Аксиальные срезы зуба, полученные методом микро-компьютерной томографии: (A) — с наличием канала MB2 (указан стрелкой) и (B) — без канала MB2.

Срезы были систематизированы (см. рис. 1) с использованием программного обеспечения NRecon (Bruker) и проанализированы двумя опытными исследователями по соглашению, с помощью программы DataViewer (Bruker).

Подготовка зубов

Корневые каналы всех зубов, за исключением MB2, были обработаны с использованием ротационной системы WaveOne возвратно-поступательными движениями (Dentsply Maillefer, Балаг, Швейцария) эндодонтическим файлом 025.07 до апикального отверстия и запломбированы гуттаперчей, которая была пассивно введена до рабочей длины. В качестве ирригационного раствора использовалась дистиллированная вода.

Корневые каналы всех зубов, за исключением MB2, были обработаны с использованием ротационной системы WaveOne возвратно-поступательными движениями (Dentsply Maillefer, Балаг, Швейцария) эндодонтическим файлом 025.07 до апикального отверстия и запломбированы гуттаперчей, которая была пассивно введена до рабочей длины. В качестве ирригационного раствора использовалась дистиллированная вода.

Сканирование КЛКТ и экспериментальные группы

КЛКТ-изображения фантома получали с использованием устройства OP300 Maxio (Instrumentarium Dental, Туусула, Финляндия) со следующими параметрами: 90 кВ, 6.3 мА, поле обзора (FOV) 50 × 50 мм, размер вокселя 0.085 мм.

КЛКТ-изображения фантома получали с использованием устройства OP300 Maxio (Instrumentarium Dental, Туусула, Финляндия) со следующими параметрами: 90 кВ, 6.3 мА, поле обзора (FOV) 50 × 50 мм, размер вокселя 0.085 мм.

Затем каждый зуб индивидуально помещался в альвеолу правого первого моляра верхней челюсти имитационного фантома, состоящего из человеческого черепа и шейных позвонков C1 и C2, который размещался внутри цилиндрического пластикового контейнера диаметром 16 см, наполненного водой — для имитации ослабления рентгеновского излучения мягкими тканями. Альвеола интересующего зуба предварительно расширялась с помощью цилиндрического бора для более плотного прилегания зуба.

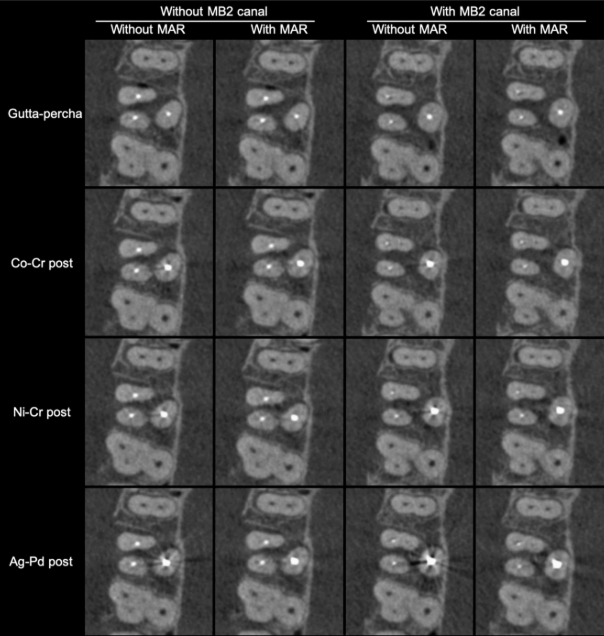

Экспериментальные группы формировались путем сканирования каждого зуба 8 раз — с активацией и без активации инструмента MAR, а также с четырьмя типами внутриканальных материалов в небном корне:

- гуттаперча,

- металлические штифты из серебряно-палладиевого сплава (Ag-Pd),

- никель-хромового сплава (Ni-Cr),

- кобальто-хромового сплава (Co-Cr) (см. рис. 2).

В результате было получено всего 320 КЛКТ-объёмов (40 зубов × 2 условия MAR × 4 внутриканальных материала). Металлические штифты имели длину 20 мм и соответствовали по толщине используемому эндодонтическому инструменту.

Анализ изображений

Пять специалистов в области рентгенодиагностики челюстно-лицевой области, не осведомленные о параметрах исследования и имеющие не менее двух лет опыта в диагностике с использованием КЛКТ, оценивали все томографические объемы при слабом освещении на плоском 24.1-дюймовом мониторе с разрешением 1920 × 1080 пикселей (MDRC-2124; Barco NV, Кортрейк, Бельгия) с использованием программного обеспечения OnDemand3D (Cybermed, Ирвайн, Калифорния, США). Наблюдателям было разрешено изменять яркость, контраст и масштаб изображения.

Пять специалистов в области рентгенодиагностики челюстно-лицевой области, не осведомленные о параметрах исследования и имеющие не менее двух лет опыта в диагностике с использованием КЛКТ, оценивали все томографические объемы при слабом освещении на плоском 24.1-дюймовом мониторе с разрешением 1920 × 1080 пикселей (MDRC-2124; Barco NV, Кортрейк, Бельгия) с использованием программного обеспечения OnDemand3D (Cybermed, Ирвайн, Калифорния, США). Наблюдателям было разрешено изменять яркость, контраст и масштаб изображения.

Через 30 дней после первоначальной оценки 25% выборки были переоценены для определения внутринаблюдательной воспроизводимости.

КЛКТ-исследования каждого зуба классифицировались по 5-балльной шкале:

1 — отсутствие канала MB2,

2 — вероятное отсутствие канала MB2,

3 — диагноз затруднен,

4 — вероятное наличие канала MB2,

5 — наличие канала MB2.

1 — отсутствие канала MB2,

2 — вероятное отсутствие канала MB2,

3 — диагноз затруднен,

4 — вероятное наличие канала MB2,

5 — наличие канала MB2.

Статистический анализ

- Для оценки внутри- и межнаблюдательной воспроизводимости использовался взвешенный коэффициент каппа, интерпретированный в соответствии с критериями Лэндиса и Коха.

Чувствительность, специфичность и площадь под кривой рабочих характеристик приемника (Az) рассчитывались для всех групп и сравнивались с использованием двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с пост-хок тестом Тьюки для оценки влияния внутриканальных материалов и использования инструмента MAR на выявление канала MB2. Значения Az рассчитывались с использованием оценки 3 как порогового значения.

Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения SPSS версии 23.0 (IBM Corp., Армонк, Нью-Йорк, США). Уровень значимости был установлен на уровне 5% (α = 0.05). Анализ мощности исследования составил 0.8, исходя из средних минимальных различий между группами и среднего стандартного отклонения (программа Biostat, версия 5.3; Институт устойчивого развития Мамирауа, Тефе, штат Мараньян, Бразилия).

РИСУНОК 2 – Аксиальные срезы КЛКТ, демонстрирующие наличие или отсутствие канала MB2 при использовании различных внутриканальных материалов, с активацией и без активации инструмента MAR.

Результаты

В таблице 1 представлены диапазоны внутри- и межнаблюдательной согласованности для различных исследованных условий.

Внутринаблюдательная согласованность варьировалась от низкой (0.34) до идеальной (1.00), а межнаблюдательная — от очень слабой (0.10) до идеальной (1.00).

Внутринаблюдательная согласованность варьировалась от низкой (0.34) до идеальной (1.00), а межнаблюдательная — от очень слабой (0.10) до идеальной (1.00).

В таблице 2 показаны диагностические показатели (чувствительность, специфичность и значения площади под кривой Az) для выявления канала MB2 при использовании различных внутриканальных материалов и при активации или деактивации инструмента MAR. Различия в диагностических показателях были статистически незначимыми (P > 0.05) вне зависимости от типа материала и применения MAR.

ТАБЛИЦА 1 – Диапазоны внутри- и межнаблюдательной согласованности при выявлении второго мезиобуккального канала (MB2) в зависимости от типа внутриканального материала и использования инструмента уменьшения металлических артефактов (MAR)

Обсуждение

Согласно международным рекомендациям по применению КЛКТ, таким как проект SedentexCT, Американская ассоциация эндодонтистов, Американская академия челюстно-лицевой рентгенологии и Европейское общество эндодонтии, использование КЛКТ с малым полем обзора и высоким разрешением рекомендуется в случаях, когда у пациента имеются противоречивые клинические и рентгенографические признаки и симптомы, связанные с ранее пролеченными зубами. В таких ситуациях внутриротовая рентгенография может быть недостаточно информативной для оценки анатомии корневых каналов.

В связи с этими ограничениями наше исследование было направлено на оценку диагностической точности КЛКТ при выявлении канала MB2, с учетом различных протоколов: активации или отсутствием активации MAR, а также вида пломбировочного материала (гуттаперча или три различных металлических штифта).

Кроме того, наличие необработанного канала может способствовать развитию инфекции, что, в свою очередь, приводит к клиническим симптомам. Боль различной степени интенсивности — наиболее частый симптом, который может быть связан с разрушением периапикальной кости, визуализируемым в виде периапикального затемнения на рентгене. Также возможно наблюдение отека десны в области пораженного зуба или свищевого хода.

В связи с вышеописанными аспектами очень важно точно определять анатомию системы корневых каналов и наличие незапломбированных каналов в пролеченных зубах при помощи визуализирующих методов. Незапломбированные каналы после эндодонтического лечения представляют собой часто встречающуюся техническую ошибку, выявляемую при КЛКТ.

В настоящем исследовании использовались гуттаперча и металлические штифты трех различных составов, поскольку в ряде научных работ показано, что материалы с высоким атомным номером вызывают усиление артефактов от отверждения пучка, что может негативно влиять на качество изображения и, как следствие, на диагностику различных клинических состояний, включая обнаружение канала MB2. Например, штифты из Ag-Pd и Ni-Cr создают выраженные артефакты, снижающие качество изображения; при этом Ag-Pd вызывает значительно больше артефактов, чем Ni-Cr. Кроме того, металлические штифты вызывают количественно больше артефактов, чем гуттаперча.

Дополнительно важно отметить, что в упомянутых исследованиях использовалась только гуттаперча как пломбировочный материал, тогда как в настоящем исследовании применялись также металлические штифты, и впервые была оценена роль MAR-инструмента в выявлении канала MB2.

Vizotto и соавт. оценивали выявление канала MB2 до и после эндодонтического лечения, при котором был запломбирован только первый мезиобуккальный канал. После удаления пломбировочного материала они сравнивали различные размеры вокселей КЛКТ с внутриротовой рентгенографией. Mirmohammadi и соавт. также исследовали точность КЛКТ в выявлении незаполненных каналов MB2. В обоих исследованиях КЛКТ продемонстрировала высокую точность при идентификации этих каналов, что согласуется с результатами настоящего исследования.

Несмотря на то что разные металлические сплавы вызывают различную степень артефактности, в нашем исследовании они не повлияли на выявление канала MB2.

Выраженность артефактов от отверждения пучка варьируется в зависимости от расположения высокоплотного материала. В переднем отделе наиболее выраженные аксиальные полосы появляются по наклонным направлениям относительно зубной дуги, тогда как в заднем отделе они выражены по поперечным направлениям (мезиодистальным и щечно-язычным). Это может объяснять, почему в настоящем исследовании артефакты от высокоплотных материалов, расположенных в небном корне, не мешали визуализации канала MB2, так как тот находился по наклонной оси относительно источника артефакта.

Кроме того, уменьшенное поле обзора (УПО), использованное в настоящем исследовании в соответствии с основными рекомендациями, требовало, чтобы исследуемый зуб располагался в центре поля обзора, обеспечивая охват всего зуба. Учитывая, что Queiroz и соавт. показали: наилучшее качество изображения достигается, когда объект, создающий артефакты, находится в центре поля обзора, независимо от использования инструмента MAR, это может быть дополнительным объяснением, почему ни пломбировочные материалы, ни активация MAR не повлияли на выявление канала MB2.

Ранее проведенные исследования показали, что инструмент MAR может улучшать качество изображения в присутствии высокоплотных материалов, как в настоящем исследовании. Однако это улучшение не оказало влияния на диагностику канала MB2, поскольку высокая точность наблюдалась как с активацией MAR, так и без нее.

Как и у других in vitro моделей, ограничения настоящего исследования в первую очередь связаны с тем, что оценивались только радиологические аспекты. Клинические проявления — такие как боль, отек десен или наличие свищевого хода — а также косвенные радиологические признаки, например, апикальное просветление, могли бы улучшить выявление незаполненных каналов MB2. Однако мы полагаем, что in vitro-анализ был единственно возможным способом проверки гипотезы, поскольку исследование требовало многократного КЛКТ-исследования, что неприемлемо у живых пациентов из-за радиационной нагрузки.

В настоящем исследовании использовался ROC-анализ (анализ рабочих характеристик приемника) для оценки и уточнения диагностической эффективности. Он позволяет отличить склонность наблюдателей к заниженной или завышенной интерпретации, в отличие от чувствительности и специфичности по отдельности, которые определяются только одной пороговой точкой. ROC-анализ особенно полезен, когда предикторы измеряются по непрерывной или порядковой шкале, как в случае с 5-балльной шкалой, отражающей субъективное мнение наблюдателя — что предпочтительнее бинарной оценки. Точность учитывает дихотомизированные значения диагностики, тогда как площадь под кривой (AUC) охватывает все оценки по шкале, поэтому для настоящего исследования был выбран именно этот подход.

В дальнейшем рекомендуется проводить исследования с различной анатомией корневых каналов, на разных КЛКТ-устройствах и параметрах сканирования, а также с наличием металлических штифтов в других корнях.

ТАБЛИЦА 2 – Средние значения (± стандартное отклонение) чувствительности, специфичности и площади под кривой рабочих характеристик приемника (Az) для КЛКТ-выявления второго мезиобуккального канала (MB2) при использовании различных внутриканальных материалов

P-значения: Чувствительность: 0.939; Специфичность: 0.732; Az: 0.661

P-значения: Чувствительность: 0.939; Специфичность: 0.732; Az: 0.661

Заключение

Наличие различных внутриканальных материалов и активация инструмента MAR не влияют на выявление канала MB2 при использовании КЛКТ-диагностики.